高中 | 探究题 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 探究题题目答案及解析如下,仅供参考!

现代文阅读

信息类文本阅读

探究题

阅读下面的文字,完成小题。

拟人是语言中常见的一种修辞现象,赋予物以人的行为特点来表达作者的情感。从认知语言学的角度看,拟人是一种隐喻。

中国古典诗歌强调“意境”说,认为好的诗歌一定要有意境。在意境的表达中,中国古典诗歌的隐喻性特征十分明显。隐喻,尤其是拟人隐喻,在很大程度上是诗歌魅力呈现的重要方式和手段。诗歌功能是隐喻的重要功能之一,诗歌的美学特征离不开隐喻的存在,隐喻是诗歌的生命原则。

拟人隐喻属于概念隐喻中最明显的本体隐喻,是从源域到目标域的系统映射。拟人隐喻的映射往往是借助人的动机、特征和活动等映射到客体上,用来理解非人类实体的各种经验。因此,拟人隐喻表现为赋予其他事物以人的言行和思想情感,借以表达作者的思想情感。

诗歌意境是诗人的主观情感与诗歌中所描绘的客观物境的高度融合,从而形成的一种耐人寻味的艺术境界。王昌龄《诗格》曰:“诗有三境,一曰物境。欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心……了然境象,故得形似。二曰情境。娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后弛思,深得其情。三曰意境。亦张之于意而思之于心,则得其真矣。”可见,意境在诗歌的创作中起着十分重要的作用。中国古典诗歌在创作表达中经常使用比兴的修辞手法,讲究诗歌表达的含蓄性。从认知角度来看,诗歌中比兴的修辞手法在本质上是隐喻思维。

中国古典诗歌意境的类型有很多种分类方式,中国古典文论为我们提供了两种方法。第一种是清朝刘熙载从意境的审美风格上提出的分类方法,他说:“花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉幽咽,雪月空明,诗不出此四境。”第二种是王国维在《人间词话》中提出的“有我之境”和“无我之境”的分类方法。依我所见,中国古典诗歌是一种借诗传情的语言艺术,所以从诗歌意境看,可以分为:借景抒情,寓情于景,情景交融。拟人隐喻正好是通过借助他物的表达来描写人的情感等因素,所以可以用拟人隐喻来建构中国古典诗歌的意境。

一、借景抒情

在中国古典诗歌的创作中,景物的描写一直起着十分重要的作用。诗人借助描写客观外界景物来抒发内心的主观感情,把真情实感融入所描写景物之中,使客观的物象也具有浓厚的思想和感情,从而使诗歌达到“景生情”“情生景”的艺术境界。如,崔护《题都城南庄》:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”

诗人用拟人隐喻手法,把源域“桃花”映射到目标域“人”的特征中,用一“红”字,顿时把“人面”之美和“花光”之艳写得活灵活现,美好景象呼之欲出。第四句,仍然运用拟人隐喻,把“桃花”映射到“人”的特征中,用一“笑”字,把“桃花”写得栩栩如生,却表达了惆怅、寂寞之情。

二、寓情于景

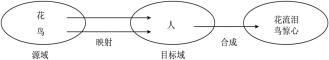

情感是诗歌表达中最重要的因素,诗人内心带有某种强烈的感情,在接触物境时,把这种感情注入其中,又借对物境的描写把它抒发出来,于是客观的物象带上了主观情感。例如,在杜甫的《春望》这首诗作中,诗人写到“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,明显带有自己的情感色彩。如图所示:

三、情景交融

在中国古典诗歌的创作中,环境的描写、气氛的渲染跟人物思想感情的抒发结合得很紧密。情景交融是意境创造的表现特征。所谓“情”是作者主观的内蕴实质,而“景”则是社会生活图景,是承载主旨的形象。意境的创作就是把二者集合起来的艺术。如,杜甫的绝句《江畔独步寻花》:

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

一个“留”字,拟人隐喻的运用,既写出蝴蝶因恋花而“留连”不去,暗示花的芬芳鲜艳,又表达出诗人被吸引而流连忘返。移情于物手法的运用,使物我交融,情景相生,情景交融。拟人隐喻手法的使用,对于中国古典诗歌意境的建构意义重大。

古典诗歌在表达和创作中经常转换词性,注重押韵等因素,在欣赏过程中给人出乎意料、标新立异的感觉。诗歌中用到拟人隐喻,给人一种陌生化的感觉,从而提高诗歌表达的效果。如:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。作者采用拟人隐喻的表现手法,一个“怨”字,使诗歌意境深沉含蓄,耐人寻味。

在中国古典诗歌中,每首诗歌都有诗人要表达的主旨,体现出诗歌的主题化。如:江山不管兴亡事,一任斜阳伴客愁。作者借“愁”字,用拟人隐喻的表达,表达出诗人内心的愁苦,突出诗歌主旨,使诗歌意境更加丰富,主题更加鲜明。

(摘编自彭晓、岳好平《拟人隐喻视角下中国古典诗歌意境的建构》)

下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

中国古典诗歌特别强调意境的营造,优秀诗歌的作者也往往是营造意境的高手。

","拟人大量存在于古典诗歌中,拟人隐喻也成为衡量一首诗歌艺术魅力的标准。

","刘熙载和王国维对诗歌意境分类的着眼点不同,但在意境分类上都具有代表性。

","《题都城南庄》中“笑”借助拟人隐喻,将形象塑造得栩栩如生,借以抒发诗人的情感。

"]本题考查学生理解分析文章内容的能力。

B.“拟人隐喻也成为衡量一首诗歌艺术魅力的标准”错,原文是“尤其是拟人隐喻,在很大程度上是诗歌魅力呈现的重要方式和手段”,可见,拟人隐喻是诗歌魅力呈现的重要方式和手段,而不是衡量一首诗歌艺术魅力的标准。

故选B。

根据原文内容,下列说法正确的一项是( )

王昌龄《诗格》中诗的“三境界”的侧重有不同,“物境”侧重于“物”,其表征为具体客观物的形似。

","从认知角度看,比兴手法是一种隐喻思维,中国古典诗歌具有含蓄的特征,是因为比兴手法的使用。

","在充分吸收刘熙载有关意境分类理论的基础之上,作者从借诗传情角度,将诗歌意境分为三类。

","景是社会生活图景,情是主观的内蕴实质,情景交融使物我融合、情景相生,成为诗歌创作的最高形式。

"]本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

B.“中国古典诗歌具有含蓄的特征,是因为比兴手法的使用”错,原文是“中国古典诗歌在创作表达中经常使用比兴的修辞手法,讲究诗歌表达的含蓄性。从认知角度来看,诗歌中比兴的修辞手法在本质上是隐喻思维”,可见,选项的说法强加因果。

C.“在充分吸收刘熙载有关意境分类理论的基础之上”错,原文只是说“第一种是清朝刘熙载从意境的审美风格上提出的分类方法,他说:‘花鸟缠绵,云雷奋 发,弦泉幽咽,雪月空明,诗不出此四境。’……依我所见,中国古典诗歌是一种借诗传情的语言艺术,所以从诗歌意境看,可以分为:借景抒情,寓情于景,情景交融”,可见,原文并没有说作者将诗歌意境分为三类是在吸收刘熙载意境分类理论的基础之上。

D.“情景交融使物我融合、情景相生”错,原文是“移情于物手法的运用,使物我交融,情景相生,情景交融”;“情景交融……成为诗歌创作的最高形式”错误,原文是说“情景交融是意境创造的表现特征”。

故选A。

下列选项,能作为论据从正面证明文章中心论点的一项是( )

素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。(张孝祥《念奴娇·过洞庭》)

","芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。(李商隐《代赠》)

","相顾无言,惟有泪千行。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》)

","独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。(韦应物《滁州西涧》)

"]本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

文章中心论点是:中国古典诗歌中,拟人隐喻建构中国古典诗歌的三大意境。

A.意为:明月光辉四射,银河与明月一同映入湖水之中,上上下下全都清亮明洁。本句没有采用拟人隐喻抒情,故不能作为论据从正面证明文章中心论点。

B.意为:蕉心未展丁香也是含苞未放,它们同时向着春风各自忧愁。该句运用拟人手法,“各自愁”赋予芭蕉和丁香以人的情感,使用了拟人隐喻,故能作为论据从正面证明文章中心论点。

C.意为:你我二人默默相对惨然不语,只有相对无言泪落千行。诗人直接抒发了词人的怅惘空虚之情。该句没有采用拟人隐喻抒情,故不能作为论据从正面证明文章中心论点。

D.意为:诗人独独喜爱涧边生长的幽草,上有黄莺在树阴深处啼鸣。这两句描写春景,没有运用拟人隐喻抒情,故不能作为论据从正面证明文章中心论点。

故选B。

使用拟人隐喻手法,对中国古典诗歌意境的建构有哪些方面的价值?请简要概括。

①拟人隐喻的使用,可以带给读者陌生化的感觉,提升诗歌表达的效果,增加意境的含蓄美。②拟人隐喻的使用,可以丰富诗歌的意境,使要表达的主题更加突出。

"]]本题考查学生筛选整合信息,归纳概括要点的能力。

①结合“诗歌中用到拟人隐喻,给人一种陌生化的感觉,从而提高诗歌表达的效果。如:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。作者采用拟人隐喻的表现手法,一个“怨”字,使诗歌意境深沉含蓄,耐人寻味”可概括出,拟人隐喻的使用,可以带给读者陌生化的感觉,提升诗歌表达的效果,增加意境的含蓄美。

②结合“用拟人隐喻的表达,表达出诗人内心的愁苦,突出诗歌主旨,使诗歌意境更加丰富,主题更加鲜明”可概括出,拟人隐喻的使用,可以丰富诗歌的意境,使要表达的主题更加突出。

请结合文中相关内容和文中的图例,对杜甫《春望》“感时花溅泪,恨别鸟惊心”句进行解读。

①“花溅泪”“鸟惊心”两句采用了拟人隐喻的手法,把源域中的“花”“鸟”两个意象投射到目标域中“人”的身上,赋予“花”“鸟”人的特征、活动。②鸟语花香本是美好的景物,但在国都沦陷家人离散的处境下,诗人看见花开流泪、闻鸟语惊心,以主观感情来感染客观物象,从而达到了意与境的高度统一。

"]]本题考查学生分析、运用文中信息解决问题的能力。

解答此题筛选文中相关内容比照分析即可。

$($1$)$根据“诗人用拟人隐喻手法,把源域‘桃花’映射到目标域‘人’的特征中,用一‘红’字,顿时把‘人面’之美和‘花光’之艳写得活灵活现,美好景象呼之欲出。第四句,仍然运用拟人隐喻,把‘桃花’映射到‘人’的特征中,用一‘笑’字,把‘桃花’写得栩栩如生,却表达了惆怅、寂寞之情”分析,“花溅泪”“鸟惊心”两句采用了拟人隐喻的手法,诗人把源域中的“花”“鸟”两个意象投射到目标域中“人”的身上,赋予“花”“鸟”人的特征、活动、情感,表达了诗人对国家动荡、战乱带来的深重忧愁和痛苦。

$($2$)$根据“诗人内心带有某种强烈的感情,在接触物境时,把这种感情注入其中,又借对物境的描写把它抒发出来,于是客观的物象带上了主观情感”分析,“花溅泪”,描绘了诗人因忧国忧民而感动的情绪,使得无生命的花朵似乎也感受到了诗人的悲痛;“鸟惊心”,表达了诗人因为与亲人的离别而感到的深深不安。鸟语花香本是美好的景物,但在国都沦陷家人离散的处境下,诗人看见花开流泪、闻鸟语惊心,以主观感情来感染客观物象,从而达到了意与境的高度统一,展现了诗人内心的感受和对国家、亲人的深切思念。

高中 | 探究题题目答案及解析(完整版)